【2025年最新】幼児向けタブレット教材ランキングトップ5|料金・内容を徹底比較

幼児期の教育は、子どもの成長や将来の学びにおいて重要な土台を築くものです。その中でも通信教育は、家庭にいながら手軽に質の高い教材を活用できる方法として注目されています。

本記事では、幼児向けのタブレット教材の選び方について、最新の情報をもとに分かりやすく解説します。また、人気のタブレット教材を比較し、お子さまに合った教材を見つけるためのポイントもご紹介。お子さまの興味を引き出し、楽しく成長をサポートするためのヒントになれば幸いです。

- どんな教材がベストかわからない

- 子どもがすぐに飽きてしまうのでは

- 専門家に相談しながら進めたい

こういったお悩みをお持ちの方々の参考になることを願っています。

< 一番良い選び方 >

一番良い選び方は「実際に体験してお子様や保護者様との相性を確かめること」です。

※「無料体験できる」とされている教材の中には、クレジットカード登録と申込が必要で解約を忘れると数万円が必要となるものもありますのでご注意ください。

中でもおすすめは、「おうちを幼児教室に変える」をコンセプトにしたタブレット教材「天神」。他教材を全部詰め込んでさらにプラスしたような質・量・サポートが特長で、完全無料で試せるので先ずは「天神」を体験することをおススメします。

- 「内容は良いけど先生から直接教わりたい」と感じたなら、幼児教室を検討

- 「読み書きだけで十分」と感じたなら、他のシンプルな教材でもOK

- 「こんな学び方もあるんだ」と驚いたなら、新たな可能性に気づける

このように、「デジタル教材との相性診断」や「最適な教材診断」ができるほどの充実ぶりです。注文せずとも資料請求するだけで、カード登録無しの完全無料で体験できるのでオススメです。(体験後のアンケートで「購入予定無し」と回答すれば、原則連絡もありませんので、気軽に体験してみましょう)

幼児向けタブレット教材を比較する前に知っておくべき、幼児期の教育が重要な3つの理由

幼児期に教育を始めるにあたり親が知っておくべきポイントとは? ここでは、幼児期の教育が重要な3つの理由について詳しく解説します。また、幼児期にタブレットなどの教育教材を取り入れるメリットは何でしょうか? 合わせてご紹介します。

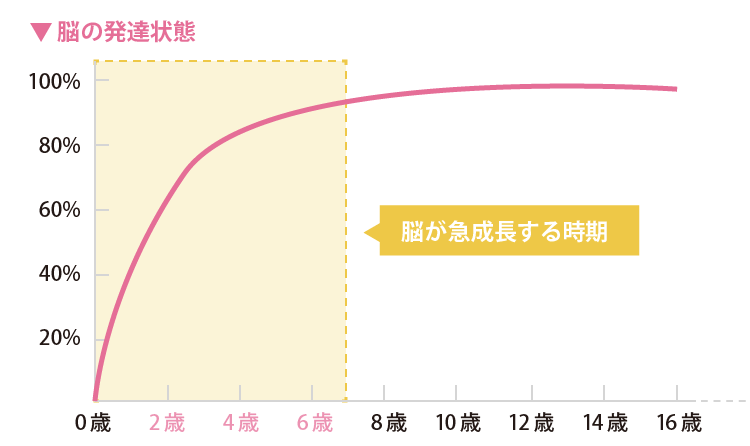

1.子どもの脳の発達は6歳までが重要だから

幼児期は、脳の神経回路が急速に発達し、特に6歳までにおける成長がその後の知能や感性に大きく影響するといわれています。この時期に言葉を使ったコミュニケーションや五感を刺激する体験を意識的に取り入れることで、子どもの潜在能力を引き出しやすくなります。タブレット教材を活用することで、楽しみながら適切な刺激を与えられるのが大きなメリットです。

2.幼児期は学ぶ姿勢が身につくから

学ぶ姿勢や習慣は幼児期の経験によって大きく左右されます。

幼児向けのタブレット教材の多くは、ゲーム感覚で文字や数を学べるなど、子どもが飽きずに取り組める工夫がなされています。また、こうした教材で成功体験を積み重ねることで、達成感や自己効力感を育み、学習への意欲を高める効果も期待できるでしょう。

3.親子のコミュニケーションツールになるから

幼児期のうちは園であったできごとなどをまだうまく話せず、親子の会話が発展しにくいというケースもあります。

そこで家庭で取り組めるタブレット教材などを取り入れ、保護者が教材を一緒に見たり進捗を確認したりすることで、学習の成果だけでなく、その時々のこどもの興味関心や日々の成長を把握できるため、親子のコミュニケーションも向上していきます。タブレット教材は、単なる学びの場ではなく、親子の関係を深めるツールにもなります。

幼児向けのタブレット教材を選ぶ5つのポイント

幼児タブレット教材の選び方、本当にそれでいい?

幼児向けのタブレット教材はさまざまな種類があり、選択に迷うことも多いでしょう。子どもに合った「質の高い教育」を考えるなら、基準を見直すべき必要があります。

一般的な比較ポイントは「続けやすさ」

市販の幼児タブレット教材でよく比較されているのは、こんな項目です

・学習を続けられるか

・子どもの好きなキャラクターがいるか

・教材のジャンル、内容の広さ

・入学までに読み書きが習得できるか

・制限、タイマー機能などの安全面

これのポイントは 「飽きない」「ゲーム感覚で学べる」という点だけをメインに考えるなら、それでも良いでしょう。ですが、本当にお子様の未来を見据えたとき、それだけでいいのでしょうか?

幼児向けタブレット教材選びで比較基準にすべき5つのポイント

幼児期の教育は、ただの「知識の先取り」ではありません。この時期に育てたいのは、学びに対する前向きな姿勢や、集中力、思考力、自己表現といった非認知能力。これらは小学校以降の学力の土台となるだけでなく、生涯にわたる学びの姿勢にも大きく影響します。そんな「幼児期にしかできない学び」を支えるために、ここでは本当に見るべきタブレット教材選びの基準を5つ解説します。

1.興味のある分野から自由に学べる仕組みかどうか

子どもは、興味のあることには驚くほどの集中力を発揮します。幼児教育においては、学ぶ順番を大人が決めるのではなく、子ども自身が「これをやりたい」と思える選択肢があるかどうかが重要です。好きなジャンルに自ら取り組むことで、自然と学習が習慣化され、「学ぶって楽しい」という感覚が身につきます。強制的なカリキュラムよりも、自主性を尊重した教材設計が望ましいといえます。

2.月齢や個性に合わせて調整できる柔軟性があるか

同じ年齢でも、子どもの発達や性格はまったく異なります。ある子にとっては簡単でも、別の子にとっては難しいこともある。そうした個人差を無視して「○歳はこのレベル」と型にはめる学習では、伸びる力も伸びません。大切なのは、子どもの成長や理解度に応じて内容やペースを調整できる柔軟さ。その子にとって「ちょうどいい学び」を選べる教材こそ、質の高い幼児教育の鍵になります。

3.知識だけでなく、思考力や表現力も育てられるか

幼児期は知識の暗記だけでなく、考える力・感じる力・伝える力といった、より広い意味での知的活動が育つ時期です。パズルや図形、記憶遊びやことば遊びなど、頭を使いながら工夫したり想像したりする体験は、知識の理解を深め、論理的思考や創造性の基礎になります。単に問題を解かせるだけの教材ではなく、自分の頭で考える学びがあるかどうかを確認しましょう。

4.自然に反復学習ができる仕組みがあるか

学んだことを定着させるには、繰り返し学ぶことが欠かせません。理想的なのは、子どもが「もう一回やりたい!」と自然に思える設計。ゲーム感覚のご褒美や、達成感が得られる構造があると、無理なく反復学習が続けられます。「やり直し」が楽しい教材かどうか、ぜひチェックしてみてください。

5.親も自然に関われる仕組みやサポートがあるか

幼児教育は、子どもだけで完結するものではなく、親子の関わりの中でこそ深まるものです。日々の取り組みを通して「一緒にやってみよう」「こんな問題が出たんだね」といった対話が生まれる教材であれば、学びが親子の時間にもなります。

そのためには、保護者が無理なく関われるように、わかりやすい操作設計や子どもと一緒に使えるナビゲーションが備わっているかが大切です。また、つまずきやすいポイントを把握しやすかったり、学習相談ができるサポート体制があると、保護者も安心して伴走できます。

「親が教える負担が少ない」というより、「親子で一緒に負担なく楽しむ」ができる教材かどうかを確認しましょう。

幼児期にタブレット教材を使う一般的なメリット

幼児向けの教育教材は、遊びと学びのバランスをとりながら、子どもが自然と学習に親しむことを目的としています。市販されている多くの教材でも、十分に学びの入り口として活用できます。ここでは、一般的な教材でも得られる4つのメリットをご紹介します。

1. 小学校入学前の学力の土台づくり

市販の幼児教材は、ひらがなや数字、簡単な計算といった基礎学力を家庭で学べるよう設計されています。特に初めて文字や数に触れる子にとって、視覚的にわかりやすく、遊び感覚で取り組める点は大きな魅力です。こうした体験を通じて、入学後の授業にもスムーズに対応できる「学びの下地」が育ちます。また、親が子どもの理解度を把握するきっかけにもなり、就学準備の一環としても有効です。

2. 生活リズムと学習習慣の形成

多くの教材には、「1日1ページ」や「10分で完了」といった時間の目安が設けられており、無理なく日々のルーティンに組み込むことができます。幼児期に「決まった時間に取り組む」ことを習慣化することで、時間感覚や計画性が自然と身につきます。毎日コツコツ続けることで「やればできる」という自信にもつながり、自己管理や意欲の芽も育ちやすくなります。これは将来の学習習慣に直結する大きなメリットです。

3. 学ぶことへの抵抗感を和らげる

幼児期は好奇心旺盛な反面、「できない」と感じるとすぐに拒否反応を示すこともあります。多くの教材はキャラクターやゲーム要素を取り入れ、子どもが楽しく学べるよう工夫されています。楽しみながら「できた!」を積み重ねることで、子どもは学習に対してポジティブなイメージを持ちやすくなります。こうした成功体験が「もっと知りたい」「学びたい」といった内発的な動機づけにつながっていきます。

4. 親子の会話や関わりのきっかけになる

教材を通じて「今日はこんな問題に挑戦したよ」「ここが難しかった」など、子どもから自然と話が出ることで、親子の会話も増えます。タブレット教材ではログや履歴を確認できるものもあり、親は声かけのタイミングを見つけやすくなります。こうした日常的なやり取りが、子どもの自己肯定感を育てたり、「頑張ったね」と認められる喜びにつながったりと、学習以外の価値も大きくなります。

質の高いタブレット教材を使う4つのメリット

一方で、「どんな教材でも同じ効果がある」とは限りません。教材の設計や思想によって、学びの質や伸びる力には大きな差が生まれます。ここでは、“質の高い幼児教材”だからこそ得られる4つのメリットを解説します。

1.非認知能力(思考力・集中力・好奇心)を育てられる

文字や数字といった認知的な力だけでなく、「集中力」「思考力」「想像力」などの非認知能力は、幼児期に最も伸びやすいとされる力です。質の高い教材では、「なぜそうなるの?」「自分で考えてみよう」と促すような設計がされており、ただ正解を出すだけではない深い学びを提供できます。こうした教材は、単なる先取りではなく、考える力の土台を築くという意味で、幼児教育において極めて重要な役割を果たします。

2.一人ひとりの成長や興味に合わせて学習できる

学年や年齢で学ぶ内容が固定されている教材では、理解が早い子には物足りず、まだ慣れていない子には負担になってしまうことがあります。質の高い教材は、「年齢にとらわれない自由な学び」を提供し、子どもの成長スピードや関心に応じて学習内容を調整できます。これにより、「今のこの子」にぴったり合った学びが可能となり、無理なく楽しく、深く理解できる環境を整えることができます。

3. 繰り返し学べる仕組みで理解を定着させられる

幼児の学びは一度で終わらせてはいけません。繰り返し触れ、少しずつ定着させていく過程が大切です。質の高い教材では、自然に反復学習ができるような構造――例えば、間違えた問題を記録し、後日再出題する仕組みや、ゲーム要素で「またやりたくなる」演出などが備わっています。子どもが自分から繰り返したくなる仕組みがあることで、理解と記憶の深まりが自然に生まれます。

4.親子で一緒に“学びの時間”を作りやすい仕組みがある

幼児期の学びにおいて、もっとも大切なのは「親子での関わり」。子どもは、大人に見守られ、対話をしながら学ぶことで、安心感や意欲を育んでいきます。

質の高い教材は、こうした親子の関わりを前提に設計されています。たとえば天神のような教材では、親が説明しやすい画面構成や、子どもと一緒に楽しめる音声・アニメーションの工夫がされており、「一緒にやってみよう」と自然に声をかけられます。また、「どこでつまずいているか」や「どのジャンルに興味を持っているか」などを把握しやすく、保護者が“教える人”ではなく、“共に学ぶパートナー”として関われる仕組みが整っています。忙しい日々でも、短時間で深い関わりができる教材は、まさに家庭学習の強い味方です。

タブレット教材を始めとした教材を幼児期に取り入れることには、多くのメリットがあります。市販されている一般的な教材でも、「基礎力の育成」「学習習慣の定着」「学びへの抵抗感の軽減」など、学びの第一歩を支える効果が期待できます。

しかし一方で、「どの教材でも同じような効果が得られる」とは限りません。

特に幼児期にこそ育てるべき非認知能力(集中力・思考力・好奇心など)や、個別に最適化された学びの柔軟性、そして親子の関わりやすさといった点は、教材の質によって大きく差がつく部分です。もし「せっかく取り組むなら、本当に意味のある学びをさせたい」と考えるなら、内容の深さ・自由度・設計思想にこだわって教材を選ぶことが、将来への確かな投資になります。

幼児期にタブレット教材を使う4つのデメリット

幼児向けのタブレット教材を使うと数多くのメリットがあります。一方で注意すべきデメリットや課題も存在します。正しく理解した上で活用しないと、かえって逆効果になる場合もあります。ここでは、代表的な懸念点を整理しておきましょう。

1. タブレットへの依存リスク

デジタル教材を活用する際に最も注意すべきなのが、タブレットや画面への依存です。幼児はまだ自己コントロール力が発達していないため、楽しいコンテンツに夢中になりすぎて、気づけば長時間使っていた…ということも。学習の時間として与えたつもりが、いつの間にか「ただのスクリーンタイム」になってしまうリスクもあります。時間の区切り方や親の関わり方が重要になります。

2. コミュニケーションの減少

家庭学習の中で教材に集中することは大切ですが、その時間が増えすぎると、親子の会話ややりとりの時間が減る可能性もあります。「一人でできるからラク」と任せすぎると、声かけや共感の機会が減り、学びへの関心も薄れてしまう恐れがあります。特に幼児期は、学びと同時に「対話」を通じて社会性や自己肯定感を育む大事な時期。親子の関わりが失われないよう、バランスが必要です。

3. インターネット環境への依存

インターネット接続が必要な教材の場合、通信環境が学習の質を左右します。Wi-Fiが不安定だったり、通信障害が起きたりすると、スムーズに学習できません。また、通信料やセキュリティ面の不安を感じる家庭も少なくありません。特に幼児の場合、意図せずネット上の不要なコンテンツに触れてしまうこともあるため、インターネットに接続しないでも使える教材も選択肢として検討したいところです。

4. 教材に「教える役割」を完全に委ねてしまう

デジタル教材の多くは自動的に音声で解説したり、丸つけをしたりしてくれるため、つい「教材に任せておけば大丈夫」と思いがちです。しかし、幼児期の学習は、親や大人の関わりを通じてこそ効果が高まるものです。「できたね」「すごいね」といった声かけや、一緒に取り組む時間が、学びの意欲を高める鍵になります。教材を“完全な代役”にしない意識も必要です。

どんなに優れた教材でも、「使い方」次第で効果は変わります。メリットだけでなく、こうしたデメリットや注意点も踏まえたうえで、無理なく続けられて、親子の関係も損なわない仕組みがある教材を選ぶことが大切です。

幼児タブレット教材ランキングトップ5

幼児向けのタブレット教材は、子どもが楽しみながら学べる仕組みが豊富に用意されています。ここでは、それぞれの特徴・魅力と予算について詳しくご紹介します。

※各社とも当社調べ。詳細は各社ページでご確認ください

1位:天神

| 対象年齢 | 0~6歳 |

| 月額料金 | 月額5,000円~ (※月額換算の例) |

| 学習内容 | 知識・数量・言葉・記憶・思考・英語・フォニックス・小学校受験対策問題・プログラミング的思考 |

| タブレット | 専用タブレット |

| 専門家による学習サポート | あり(無料) |

「天神」は、おうちを幼児教室に変えるプレミアムタブレット教材です。小学校の先取り教育ではなく、脳の発達期にある0-6歳の乳幼児期だからこそ取り組むべき知育・教育コンテンツを搭載しています。60以上のジャンル・1万問以上から好きな問題を自由に選べるため、子どもの「今の興味」に合わせた学びが可能。読み聞かせや右脳・記憶系の問題も充実しており、非認知能力(集中力・思考力・言語感覚)をバランスよく育む設計です。

そのうえで、楽しみながら学びに向かう姿勢が自然と育つよう、幼児の発達段階に合わせてカリキュラムを自動で作成する「ナビ学習」機能や、褒められることで自己肯定感が高まる仕掛けなど、細やかな工夫が随所に盛り込まれています。音やアニメーションを活用した演出も、子どもの「もっとやりたい!」を引き出し、自発的な学習意欲へとつながっています。

インターネット接続不要、兄弟利用無料、ママパパへのサポート体制も万全で、価格以上の価値を実感できる教材です(価格はHP非公開で資料に同封)。また、親子で一緒に取り組みやすい設計になっており、「今日は何やったの?」「一緒にやってみよう」といった自然な会話が生まれるよう工夫されています。

- 自由に学べる教材で、子どもの力を引き出したい

- 文字や数だけでなく、思考・記憶・好奇心など非認知能力を伸ばしたい

- 右脳教育や記憶力・思考力を鍛えたい

- サポートが手厚い教材で安心して続けたい

\ 資料請求するだけ!カード登録等不要!/

2位:すまいるぜみ 幼児コース

| 対象年齢 | 3~6歳 |

| 月額料金 | 月額3,278円~(税込) |

| 学習内容 | 国語・算数・英語・生活 |

| タブレット | 専用タブレット |

| 専門家による学習サポート | なし |

学年に応じたカリキュラムで、「小学校入学前の先取り学習」をしっかりサポート。1回10分程度の短時間学習を毎日続けることで、小学校の内容を無理なく先に体験できます。ネイティブ音声による英語学習にも対応し、音声やアニメーションを活用したわかりやすい解説も好評です。

学習内容は学年ごとに決まっており、自由度はあまり高くありません。

「自分で選びたい子」や「もっと幅広く学びたい子」にとっては物足りなさを感じることも。

- 毎日少しずつでも継続したい

- 入学前の基礎をテンポよく学ばせたい

3位:ベネッセ こどもちゃれんじ

| 対象年齢 | 3~6歳 |

| 月額料金 | 月額3,230円〜(税込) |

| 学習内容 | もじ・かず・時計・生活 プログラミング・英語 |

| タブレット | 専用タブレット |

| 専門家による学習サポート | なし |

「しまじろう」でおなじみの教材。キャラクターや知育玩具、動画、絵本など多彩な教材が連動し、生活習慣や社会性の育成にも力を入れています。初めての家庭学習としては親しみやすく、安心感があります。

「遊びながら学ぶ」スタイルなので、より本格的に思考力・記憶力を育てたい方には物足りないかも。

内容は学年・年齢に固定されており、自由な学びは難しい設計です。

- 初めての通信教育を気軽に始めたい

- キャラクターで楽しく習慣づけたい

4位:RISUきっず

| 対象年齢 | 4~6歳 |

| 月額料金 | 月額2,948円〜(税込) |

| 学習内容 | 算数 |

| タブレット | 専用タブレット |

| 専門家による学習サポート | なし |

RISUは算数特化型の教材。1学年前の内容から始まり、理解度に応じてステップアップ。解答に応じてポイントが貯まる仕組みやご褒美要素もあり、ゲーム感覚で継続しやすいです。先取り学習したい子には向いています。

ジャンルが算数に特化しているため、総合的な知育には不向き。

また、柔軟に他ジャンルへ横断的に取り組みたいご家庭にはやや不便です。

- 算数に特化して先取り学習したい

- 得意を伸ばしてあげたい

5位:ワンダーボックス

| 対象年齢 | 4~10歳 |

| 月額料金 | 月額3,700円〜 |

| 学習内容 | STEAM教育(理数科目×発想力) |

| タブレット | ご自身で用意 |

| 専門家による学習サポート | なし |

ワンダーボックスは、STEAM教育をベースに「考える力」「ひらめき」「創造力」を育てる教材。毎月届く工作キットやアプリを通して、子どもが主体的に試行錯誤できる構成になっています。知識のインプットよりも「遊びから学ぶ」体験が特徴。

STEAM要素や工作・遊び中心なので、学力面(読み書き・数)をしっかり積み上げたい家庭には向きません。

- 創造力やひらめきを重視したい

- 知識よりも思考体験を重視したい

まとめ|体験してわかる「天神」の学びの質

ここまで、幼児向けの人気タブレット教材トップ5をご紹介してきました。それぞれに特徴があり、「短時間での習慣化」「英語特化」「遊びながら学ぶ」などの強みを持つ教材もあります。

ただし、次のような視点で教材を選びたい方には、「天神」のような総合力の高い教材が最適です。

- 学年に縛られず、子どものペースで自由に学ばせたい

- 読み書きだけでなく、記憶力・集中力・思考力なども伸ばしたい

- 教材の内容が豊富で、学びの幅を広げたい

- 忙しい毎日でも、親子で一緒に取り組みやすく、学びの時間が自然と会話になるような教材を探している

特に「天神」は、次のような特長を備えています。

✅ 天神が選ばれる理由

- 月齢・年齢に縛られない自由な学び:子どもの理解度や関心に応じて、63ジャンル・10,000問以上の中から学習内容を自由に選択可能。

- 圧倒的な学習範囲の広さ:国語・算数だけでなく、記憶・思考・比較・図形・英語・受験対策まで網羅。

- 反復練習ができる仕組み:学びの定着には反復が大切。天神は「もう一回!」と取り組みたくなる反復学習を実現します。

- 非認知能力も育つ:幼児期は非認知能力が育つ大切な時期。遊び感覚で、考える力や創造性を楽しく伸ばします。

- 子どもが続けやすい工夫:視覚・聴覚を活用した仕掛けで飽きずに続けられる。

- 安心のサポート体制:インターネット不要で使え、電話やLINEでの個別の学習相談にも対応。

「合うかどうか」は、実際に体験してみるのが一番です。資料請求だけでカード登録は不要。ご家庭でじっくり試してみてください。

\ 資料請求するだけ!カード登録等不要!/

※「読むより“聴く”がラク」という方のために、この記事の要約を音声付きの動画にまとめて掲載しています。通勤中や家事の合間など、耳から情報を得たい方にもおすすめです。なお、音声にはAIを使用しています。自動生成のため、一部聞き取りにくい箇所や不自然な表現がある可能性があります。あらかじめご了承ください。