子どものワーキングメモリを鍛える方法とは?学習や生活での困りごとを解決する科学的トレーニング

もし、このようなお子様の様子に心当たりがあるなら、その背景には「ワーキングメモリ」の働きが関係しているかもしれません。ワーキングメモリは、学習の土台となる非常に重要な能力です。この力が弱いと、勉強を頑張っているのになかなか成果に繋がらなかったり、日常生活で困難を感じたりすることがあります。

しかし、ご安心ください。ワーキングメモリは、適切なアプローチによって鍛え、サポートすることが可能です。この記事では、脳科学や教育心理学の知見に基づき、以下の内容を詳しく解説します。この記事を最後まで読めば、お子様の「困りごと」の根本原因を理解し、ご家庭で今日から始められる具体的なアクションプランが明確になります。そして、お子様が自信を持って学習に取り組むための最適なサポート方法が見つかるはずです。

- そもそも「ワーキングメモリ」とは何か?(専門用語をわかりやすく解説)

- ワーキングメモリが弱いと見られる具体的なサイン

- 科学的根拠のあるワーキングメモリの鍛え方(家庭でできる遊びから学習法まで)

- 発達障害との関連と、一人ひとりに合った支援の重要性

- 学習効果を最大化するデジタル教材の活用法

「ワーキングメモリ」とは?学習の”作業台”を理解しよう

まず、「ワーキングメモリ」とは何かを簡単に理解しておきましょう。

ワーキングメモリとは、一時的に情報を記憶しながら、同時にその情報を処理するための脳の機能です。「脳の作業台(ワークスペース)」や「脳のメモ帳」に例えられることがよくあります。

例えば、算数の「23 + 59」という筆算をするとき、私たちは以下のような処理を頭の中で行っています。

- 「3 + 9 = 12」を計算する。

- 「2」を答えの場所に書き、「1」を十の位に繰り上げることを覚えておく(一時的に記憶)。

- 次に「2 + 5」を計算し、先ほど覚えておいた「1」を足して(情報を処理)「8」を出す。

この「覚えておきながら、次の作業をする」という一連のプロセスを支えているのがワーキングメモリです。

ワーキングメモリの重要性:なぜ学習の土台なのか?

ワーキングメモリは、あらゆる学習活動の基礎となります。

- 国語:文章を読みながら、登場人物や話の筋を覚えておく(読解力)

- 算数:文章問題の条件を整理し、式を立てて計算する(思考力・計算力)

- 英語:英文の構造を理解しながら、単語の意味を思い出して訳す(語学力)

- 先生の話を聞く:複数の指示を聞いて、順番通りに実行する(実行機能)

このように、ワーキングメモリが学習のあらゆる場面で「作業台」としてフル活用されていることがわかります。この作業台が狭かったり、物がすぐに落ちてしまったりすると、学習につまずきを感じやすくなるのです。

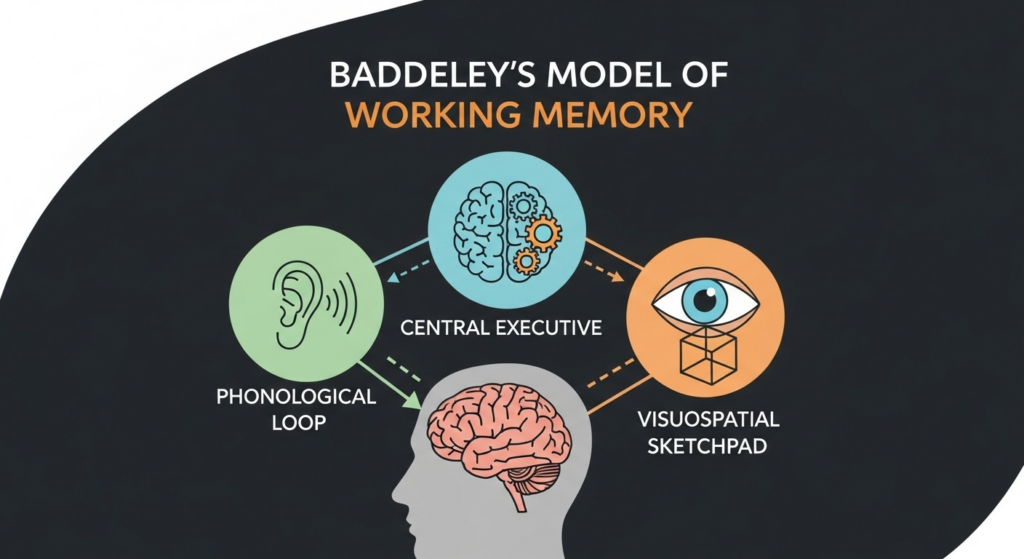

【科学的視点】ワーキングメモリの仕組み:バッデリーのモデル

ワーキングメモリ研究の第一人者であるイギリスの心理学者アラン・バッデリー(Alan Baddeley)氏は、ワーキングメモリが複数の要素から構成されるモデルを提唱しました。少し専門的になりますが、これを知るとお子様へのサポートのヒントが見えてきます。

全体を管理する司令塔。注意をどこに向けるか、どの情報を処理するかを決定します。

耳から入った言葉の情報を一時的に保持します。文章の読み聞かせや、先生の指示を聞くときに使われます。

目から入った映像や空間の情報を一時的に保持します。図形問題や、黒板の文字をノートに書き写すときに使われます。

重要なのは、「言葉や音の情報(聴覚)」と「映像や空間の情報(視覚)」を処理する、異なるサブシステムがあるという点です。お子様によっては、聴覚的な記憶が得意な子もいれば、視覚的な記憶が得意な子もいます。この個人差を理解することが、効果的なサポートの第一歩となります。

もしかして?ワーキングメモリが弱い子どもの特徴的なサイン

ワーキングメモリの働きが弱いと、学習面や生活面で様々な「困りごと」として現れます。「うちの子、頑張りが足りないわけじゃなかったんだ」と気づくことが、親子関係を良好に保つ上でも大切です。

学習面で見られるサイン

- 算数:

- 筆算の繰り上がりや繰り下がりを忘れる。

- 文章問題を読むと、何が問われているのか分からなくなる。

- 複数の手順が必要な問題を解くのが苦手。

- 国語:

- 長い文章を読むと、前の内容を忘れてしまい、何度も読み返す。

- 文や単語を書き写すときに、抜かしたり間違えたりする(黒板を見て、覚えて、書く、という作業が苦手)。

- 漢字や英単語を覚えるのが苦手。

- 全般:

- 先生の指示が2つ以上になると、1つ目を忘れてしまう。

- 集中力が続かず、ぼーっとしているように見えることがある。

生活面で見られるサイン

- 忘れ物や失くし物が非常に多い。

- 「〇〇を取ってきて」などのお手伝いを頼んでも、目的の場所に行くと何をすべきか忘れてしまう。

- 会話の途中で話が飛んだり、何を話していたか分からなくなったりする。

- 片付けが苦手で、どこに何を置けばよいか混乱してしまう。

これらのサインは、決して本人のやる気や性格の問題ではありません。脳の「作業台」の特性によるものだと理解することで、叱るのではなく「どうすればやりやすくなるか」という支援的な視点に切り替えることができます。

特に、ADHD(注意欠如・多動症)やLD(学習障害)といった発達障害のあるお子さんは、ワーキングメモリに課題を抱えているケースが多いことが知られています。しかし、発達障害の診断がなくても、ワーキングメモリの働きには個人差があるため、多くのお子様にとってこれらの支援は有効です。

ワーキングメモリは鍛えられる!家庭でできる科学的トレーニング法7選

「ワーキングメモリは鍛えられない」という説も一部にはありますが、近年の研究では、ターゲットを絞ったトレーニングによってパフォーマンスが向上することや、環境を整えることでワーキングメモリへの負担を減らし、能力を最大限に発揮させることができると分かっています。

ここでは、ご家庭で楽しみながらできるトレーニング方法と、学習に直結する工夫をご紹介します。

遊びながら鍛える!ワーキングメモリトレーニング

① 記憶力カードゲーム(神経衰弱)

場所と絵柄を記憶する必要があるため、視空間スケッチパッドを鍛えるのに最適です。

② 命令ゲーム

短い指示を覚えて実行する練習です。音韻ループと中央実行系を鍛えます。

③ しりとり・逆さ言葉ゲーム

言葉を記憶し、ルールに従って操作する遊びです。音韻ループを効果的に使います。

④ お買い物ミッション

頼まれた品物を覚えて買ってくる実践的なトレーニングです。

⑤ 指示や情報は「短く、1つずつ」伝える

一度に多くの情報を与えると、ワーキングメモリがパンクしてしまいます。特に重要な指示は、「宿題が終わったら、ゲームをしていいよ」ではなく、「まず、宿題を終わらせようか」「(終わった後で)じゃあ、ゲームをしよう」というように、1つずつ区切って伝えるのが効果的です。

⑥ 視覚的なサポートを活用する

口頭での指示が苦手な子には、見てわかる情報が助けになります。

⑦ 声に出して読ませる(音読)

教科書や問題文を声に出して読むことは、目(視覚)と耳(聴覚)の両方から情報を取り入れることになり、音韻ループを活性化させます。ただ目で追うよりも、内容が頭に残りやすくなります。これは、情報を処理する作業台を広く使う工夫と言えます。

これらのトレーニングや工夫は、継続することが大切です。しかし、保護者の方が毎日付きっきりでトレーニングを行うのは大変ですし、遊びだけでは直接的な学力向上に繋がりにくいという側面もあります。

では、学習そのものの中に、ワーキングメモリをサポートする仕組みが組み込まれていたらどうでしょうか?

学習のつまずきを根本から解決する「天神」という選択肢

日々のトレーニングも重要ですが、学習内容そのものがワーキングメモリに配慮した設計になっている教材を選ぶことで、お子様の負担を劇的に減らし、学習効率を飛躍的に高めることができます。

そこでおすすめしたいのが、デジタル学習教材「天神」です。

「天神」は、「学習習慣の習得」と「基礎学力の定着」をコンセプトに、学力に凹凸があったり、ワーキングメモリに課題を抱えていたりするお子様でも、安心して自分のペースで学習を進められるように徹底的に配慮して作られています。

なぜ「天神」がワーキングメモリに課題を抱えるお子様に最適なのか、その理由を具体的にご紹介します。

理由1:視覚と聴覚の両面から理解を徹底サポート

先ほど、ワーキングメモリには「音韻ループ(聴覚)」と「視空間スケッチパッド(視覚)」があると解説しました。「天神」は、この両方に効果的にアプローチします。

- アニメーション講義と画像つき解説(視覚サポート):

抽象的な概念も、動きやイラストで視覚的に解説してくれるため、文字情報だけでは理解しにくいお子様も直感的に内容を掴むことができます。これは、視空間スケッチパッドを強力にサポートします。 - 音声読み上げ機能と自動ハイライト(聴覚サポート):

特に小学生版で絶大な支持を得ているのが、問題文、選択肢、ヒント、解説のすべてを音声で読み上げてくれる機能です。さらに、読み上げている部分がハイライトされるため、どこを読んでいるか迷うことがありません。これにより、文字を読む負担が減り、内容の理解に集中できます。これは音韻ループを助け、読み書きに困難があるお子様にとって大きな支えとなります。

ある保護者の方からは、「音声読み上げがあるかないかで、子どもの集中力が全く違う。これが天神の決め手でした」という声も寄せられています。

理由2:超スモールステップで「できた!」を積み重ねる

ワーキングメモリへの負担を減らす鍵は、一度に処理する情報量を減らすことです。「天神」の学習構成は、まさにこの原則に基づいています。

①アニメーション講義 → ②ポイント確認 → ③問題演習 → ④理解度チェック → ⑤類題

この超スモールステップにより、お子様は一度にたくさんのことを覚えたり考えたりする必要がありません。1つずつ着実にクリアしていくことで、「できた!」という成功体験が積み重なり、学習への自己肯定感を育みます。これは、ワーキングメモリの司令塔である「中央実行系」の負担を軽減し、学習への意欲を持続させる上で非常に効果的です。

理由3:お子様のペースを絶対的に尊重する設計

ワーキングメモリの働きには個人差があり、日によってコンディションも変わります。「天神」は、お子様一人ひとりのペースを何よりも大切にします。

- 強制的な反復がない: 間違えた問題を、すぐに強制的にやり直しさせられることはありません。お子様自身が「もう一度やってみる」か「先に進む」かを選べるため、失敗に対するストレスが少ないのが特徴です。

- 戻り学習・先取り学習が自由自在: 「算数の分数が苦手だから、小3の内容からやり直そう」「理科のこの分野は得意だから、どんどん先に進もう」といった調整が自由にできます。学年に関係なく、お子様の理解度にぴったり合った場所からスタートできるため、無駄なつまずきを防ぎます。

これは、発達障害児教育の専門家である山内康彦氏からも推薦されている点であり、「他社の教材は学年制で合わなかったが、天神は発達に合わせて進められるのが決め手だった」という保護者の声に繋がっています。

- 不登校児の出席扱いにも対応: 学習記録をワンタッチで「学習報告書」として出力できるため、学校への提出もスムーズです。

- 兄弟姉妹は無料で利用可能: 1つの契約で、ご兄弟・ご姉妹が何人でも追加料金なしで利用できます。成績管理も個別に行えるため安心です。

- 買い切り型で経済的: 月々の支払いが発生するサブスクリプション型ではなく、一度購入すればずっと使える買い切り型。長期的に見ると、家庭の教育コストを抑えることができます。

- 専門スタッフによる手厚いサポート: 学習の進め方や操作方法など、不安なことがあればいつでも無料で専門スタッフに相談できます。児童発達支援士などの有資格者も在籍しており、安心のサポート体制が整っています。

お子様のワーキングメモリの課題に、根本からアプローチし、学習の成功体験をプレゼントしたい。そうお考えなら、「天神」は最も確実な選択肢の一つです。

まずは無料体験で「うちの子に合うか」を確かめてみませんか?

そう思われるのは当然のことです。だからこそ、「天神」は実際に触って、納得してからご判断いただける無料体験をご用意しています。

- 全学年・全教科が使い放題: 体験期間中は、すべての学習範囲をお試しいただけます。苦手な単元への「戻り学習」や、得意な教科の「先取り学習」も自由に試せます。

- PCがなくてもOK!体験用PCを無料レンタル: ご自宅にWindowsのパソコンがなくても問題ありません。体験専用のパソコンを、往復送料も無料で貸し出しています。

- クレジットカード登録不要・しつこい営業なし: 体験後のアンケートで「購入予定なし」とご回答いただいた方には、原則としてご連絡いたしません。安心してお試しください。

ワーキングメモリの課題は、根性論で解決するものではありません。科学的根拠に基づいた適切な環境とツールを用意することで、お子様は本来持っている力を存分に発揮できるようになります。

まずは無料体験で、お子様が「天神」の音声読み上げやアニメーション講義にどんな反応を示すか、その目で確かめてみてください。お子様の「わかった!」という笑顔が、未来への大きな一歩となるはずです。

▼今すぐ下のボタンから無料体験を申し込む▼

※PCレンタル・資料請求もこちらから

まとめ

本記事では、子どものワーキングメモリを鍛え、学習や生活の困りごとを解決するための具体的な方法について、科学的な知見を交えながら解説しました。

- ワーキングメモリは「脳の作業台」であり、学習のあらゆる場面で使われる土台となる能力です。

- 忘れ物が多い、指示が通りにくい、計算や読解が苦手といったサインは、ワーキングメモリの課題が関係している可能性があります。

- 家庭でできるカードゲームや命令ゲームなどのトレーニングは、ワーキングメモリの機能を楽しく刺激します。

- 学習においては、情報を小分けにしたり、視覚的に示したり、音読したりする工夫がワーキングメモリの負担を減らします。

- 本格的な学習支援には、ワーキングメモリの特性に配慮して設計されたデジタル教材「天神」が非常に効果的です。

- 視覚・聴覚へのダブルアプローチ

- 無理のない超スモールステップ

- お子様のペースを尊重した柔軟な設計

お子様のつまずきの原因を正しく理解し、一人ひとりに合ったサポートを行うこと。それが、お子様の自信と学びへの意欲を育む一番の近道です。この記事が、そのための第一歩となれば幸いです。