学習障害とは?種類・特徴を解説|子どものための家庭でできる支援と教材選び

お子様の学習につまずきが見られたとき、保護者の方がこのように感じるのは自然なことです。しかし、それは決してお子様の努力不足や、保護者の方の育て方が原因ではありません。

学習障害(LD:Learning Disabilities)は、知的な発達に遅れはないものの、「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算・推論する」といった特定の能力を学んだり、使ったりすることに著しい困難を示す発達障害の一種です。

この記事では、学習障害の基本的な知識から、ご家庭でできる具体的なサポート方法、そしてお子様一人ひとりの可能性を最大限に引き出すための教材選びのポイントまで、専門的な知見を交えながら分かりやすく解説します。

この記事を最後まで読めば、学習障害への正しい理解が深まり、お子様への適切な支援の第一歩を踏み出すための具体的なヒントが得られるはずです。

学習障害(LD)とは?発達障害との関係性

学習障害の基本的な定義

文部科学省では、学習障害を以下のように定義しています。

学習障害とは、基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を示すものである。

第1部 概論(導入):文部科学省

重要なのは、「全般的な知的発達に遅れはない」という点です。つまり、知能指数(IQ)は標準の範囲内であるにもかかわらず、特定の学習スキルにだけ、まるでブロックがかかったように困難が生じる状態を指します。

「努力不足」や「知的発達の遅れ」ではない

学習障害は、脳機能の何らかの偏りや特性が原因と考えられており、本人の怠慢や努力不足が原因ではありません。周りからは「サボっている」「やる気がない」と誤解されがちですが、本人は一生懸命やっているのに、どうしてもできないという困難を抱えています。この誤解が、子どもの自己肯定感を著しく傷つけてしまうことがあります。

発達障害(ASD, ADHD)との関係性

学習障害(LD)は、自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)と並ぶ「発達障害」の一つです。これらは互いに独立しているわけではなく、一人の子どもが複数の特性を併せ持つ(併存する)ことも少なくありません。例えば、ADHDの「不注意」の特性が、読み間違いや計算ミスにつながり、学習障害の症状と重なって見えることもあります。

学習障害の主な3つの種類と特徴的なサイン

学習障害は、主に困難を示す領域によって、以下の3つのタイプに分類されます。

① 読字障害(ディスレクシア):読むことの困難さ

文字や文章を読むことに困難があるタイプです。単に「国語が苦手」というレベルではなく、文字そのものが歪んで見えたり、どこを読んでいるか分からなくなったりします。

- 文字を一つひとつ拾って読むため、読むのが極端に遅い(逐次読み)

- 単語や文末を飛ばしたり、勝手に変えて読んだりする

- 似ている形の文字(例:「わ」と「ね」、「め」と「ぬ」)を間違える

- 文章を読んでいても、内容を理解するのが難しい

このような「読む」ことへの困難は、すべての学習の基礎に関わるため、国語だけでなく算数の文章問題や社会・理科の教科書を読む際にも影響が及びます。

読むことに困難がある場合、視覚だけでなく聴覚から情報を補うことが非常に有効です。

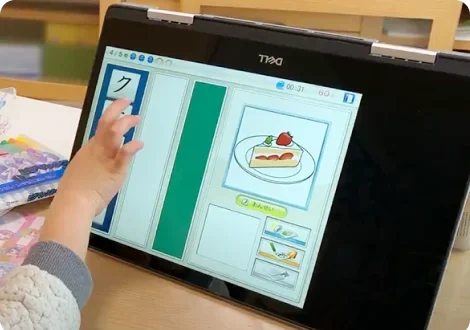

デジタル教材「天神」の小学生版には、問題文や選択肢、ヒント、解説を滑らかな音声で読み上げる機能が搭載されています。さらに、読み上げている部分が自動でハイライト(色付け)されるため、「どこを読んでいるか」が視覚的にも分かりやすく、聴覚情報と視覚情報を一致させながら理解を深めることができます。

② 書字表出障害(ディスグラフィア):書くことの困難さ

文字や文章を書くことに困難があるタイプです。頭の中では文章が浮かんでいても、それを文字として書き出すプロセスに困難が生じます。

- 鏡文字を書いたり、点や線の数が違う文字を書いたりする(例:「お」の点が無い)

- マス目や罫線の中に、バランスよく文字を収めるのが苦手

- 漢字を覚えるのが極端に苦手で、形を思い出せない

- 作文や感想文など、文章を構成して書くことが非常に困難

「書く」という作業は、脳内で「形を思い出す」「体を動かす」「文章を構成する」といった複数の処理を同時に行う高度な活動です。このいずれかのプロセスに困難があると、書字に影響が出ます。

書くこと自体が大きなストレスになるお子さんには、「書かなくても学習できる」選択肢を用意することが大切です。

「天神」の多くの問題は、キーボードやマウスで答えを選ぶ選択式です。これにより、書字の困難さによって学習が停滞することを防ぎます。まずは「わかる」「解ける」という成功体験を優先し、学習意欲を維持しながら知識を定着させることができます。

③ 算数障害(ディスカリキュリア):算数・計算の困難さ

数の概念の理解や、計算、図形の認識などに困難があるタイプです。

- 数の大小や順番の理解が難しい

- 簡単な暗算ができない、指を使わないと計算できない

- 繰り上がり、繰り下がりの概念が理解できない

- 筆算の際に位を揃えられない

- 時計を読むことや、図形の問題が極端に苦手

算数は、一つひとつの概念を積み上げていく教科です。どこか一つでつまずくと、その後の学習全体に影響が広がってしまいます。

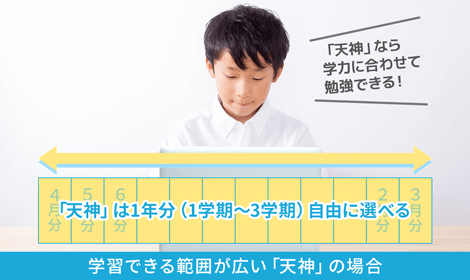

算数のつまずきには、本人が理解できる段階まで戻って、徹底的にやり直す「戻り学習」が不可欠です。

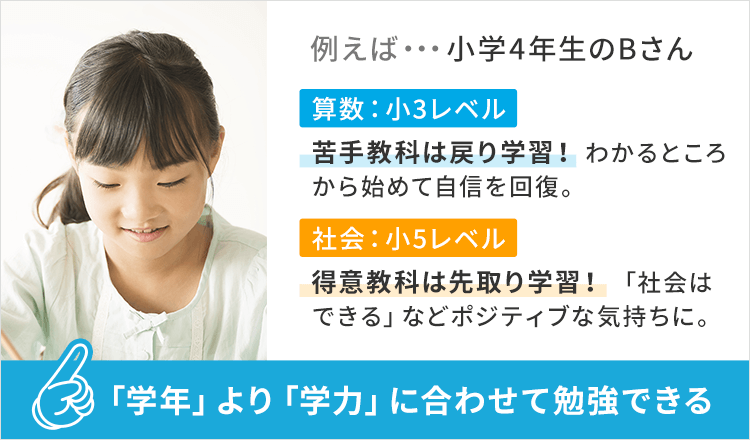

「天神」は学年に関係なく、苦手な単元まで自由にさかのぼれる「無学年制」の学習スタイルを採用しています。例えば、小学5年生が小学2年生の「かけ算・九九」に戻ることも可能です。つまずきの根本原因を特定し、アニメーションによる分かりやすい講義や、超スモールステップの問題で、一つひとつ確実に理解を積み重ねていくことができます。

もしかして?と思ったら。家庭でできるチェックリスト(小学生・中学生別)

以下のチェックリストは、学習障害のサインに気づくためのあくまで「目安」です。当てはまる項目が多いからといって、必ずしも学習障害であると断定するものではありません。お子様の様子を客観的に見るための一つの材料としてご活用ください。

【小学生向けのチェックリスト】

□ 音読がたどたどしく、よく読み間違える

□ 文字の形が整わず、マス目からはみ出してしまう

□ 簡単な漢字をなかなか覚えられない

□ 黒板の文字をノートに書き写すのに非常に時間がかかる

□ 簡単な計算でも指を使わないとできない

□ 文章問題になると、式を立てることができない

□ 話し言葉は流暢なのに、文章を書くことは苦手

□ 指示されたことを聞き間違えたり、すぐに忘れたりすることが多い

【中学生向けのチェックリスト】

□ 教科書や本を読むことを極端に嫌がる

□ 英語のアルファベットや英単語を覚えるのが著しく苦手

□ 作文やレポートで、誤字脱字が多かったり、文章の構成がまとまらなかったりする

□ 数学の証明問題など、論理的な思考を要する問題が理解できない

□ 図形やグラフの読み取りが苦手

□ 授業のノートを取るのが間に合わない、または後で見返しても内容が理解できない

□ 計画を立てて物事を進めるのが苦手

専門機関への相談と診断の流れ

「もしかして?」と感じたら、一人で抱え込まずに専門機関へ相談することが大切です。

【主な相談先】

- 学校: まずは担任の先生や、特別支援教育コーディネーター、スクールカウンセラーに相談してみましょう。学校での様子を共有し、連携を図ることが第一歩です。

- 公的機関: 市区町村の教育センター(教育相談所)や、児童相談所、発達障害者支援センターなど、専門的な相談ができる窓口があります。

- 医療機関: 小児科、児童精神科、小児神経科などで診断を受けることができます。診断を希望する場合は、これらの医療機関を受診します。

【診断を受けるメリット】

診断を受けることで、お子様の困難の背景が明らかになり、以下のようなメリットがあります。

- 本人の自己理解: 「できないのは自分のせいじゃなかった」と理解し、安心できる。

- 周囲の理解: 保護者や学校が特性を正しく理解し、適切な関わり方ができるようになる。

- 合理的配慮: 学校で、テストの時間を延長してもらったり、タブレット端末の使用を許可してもらったりといった「合理的配慮」を受けやすくなる。

診断を受けるかどうかはご家庭の判断ですが、その前段階として、学習面での具体的な不安や悩みを専門家に相談するだけでも、道筋が見えることがあります。例えば、デジタル教材「天神」では、ご契約前でも児童発達支援士や発達障害支援アドバイザーなどの有資格者が在籍する専門スタッフに、学習に関する無料相談が可能です。教材選びの段階から、専門的な視点でアドバイスがもらえるのは心強いポイントです。

学習障害のある子どもへの支援|家庭でできる「学び」の環境づくり

学習障害のあるお子様の力を伸ばすためには、ご家庭での環境づくりが非常に重要です。ここでは、今日から実践できる3つのポイントをご紹介します。

① 自己肯定感を育む声かけと成功体験

学習に困難を抱える子どもたちは、「どうせ自分はできない」という無力感を抱きがちです。何よりも大切なのは、結果だけでなく、努力のプロセスを具体的に褒めること。「この漢字、丁寧に書こうと頑張ったね」「難しい問題に挑戦したのがすごいよ」といった声かけが、子どもの自己肯定感を育みます。

そして、「できた!」という小さな成功体験を積み重ねることが、次への意欲に繋がります。「天神」の教材は、一つの単元が非常に細かく分けられた「超スモールステップ」で構成されています。簡単な問題から少しずつ難易度が上がるため、お子様が自分の力で「クリアできた」という達成感を得やすい設計になっています。この小さな成功の積み重ねが、学習への苦手意識を和らげ、自信を育みます。

② 学習環境の調整(ICTツールの活用)

読み書きが苦手な子にとって、紙と鉛筆だけの学習は大きなバリアになります。そこで注目されているのが、パソコンやタブレットを使ったICT(情報通信技術)教育です。

テクノロジーは、学習障害のある子どもにとって強力な助けとなり得ます。特に、音声読み上げ(text-to-speech)技術は、読むことの負担を軽減し、生徒が内容の理解に集中できるようにサポートします。

まさしく、「天神」はこうしたICTの利点を最大限に活かした教材です。

これらの機能は、学習のバリアを取り除き、お子様が持つ本来の理解力や思考力を引き出すための強力なサポートとなります。

③ 本人のペースを尊重した学習計画

「みんなと同じように」進めることに固執すると、子どもはプレッシャーで潰れてしまいます。重要なのは、お子様本人の理解度やペースを尊重することです。

他の教材では、間違えた問題を強制的に何度も繰り返させることがありますが、これが嫌で学習自体を投げ出してしまう子もいます。

「天神」は、間違えた問題のやり直しを強制しません。ヒントや解説を見た後、類題に挑戦するか、もう一度同じ問題に挑戦するか、それとも別の単元に進むかなど、次に何をやるかを子ども自身が選べる設計になっています。この「自己決定」の機会が、学習への主体性を育みます。

なぜ「天神」が学習障害のあるお子さんに選ばれるのか?5つの理由

これまでも触れてきましたが、数ある教材の中で「天神」が特に学習障害や発達に特性のあるお子さんを持つご家庭から選ばれているのには、明確な理由があります。

理由1:障害児教育の専門家も推薦する信頼性

「天神」は、障がい児成長支援協会の代表理事である山内康彦氏からも推薦を受けています。発達支援のプロフェッショナルが認める質の高さが、安心感につながっています。

理由2:「読む・書く」が苦手でも安心の多角的アプローチ

音声読み上げ(小学生版)、アニメーション講義、選択式問題など、多角的なアプローチでお子様の「わかる!」をサポート。視覚優位、聴覚優位など、お子様の特性に合わせた学び方が可能です。

理由3:一人ひとりの特性に合わせた「超スモールステップ」学習

学年を超えて戻り学習・先取り学習が自由自在。学力の凹凸に合わせて、必要な場所から、最適なステップで学習を進められます。「学校の授業がわからない」という子も、自分のペースで基礎から学び直せます。

理由4:保護者の不安に寄り添う万全のサポート体制

「天神」のサポート満足度は98.5%(2020年アンケート)。契約前も後も、児童発達支援士などの有資格者を含む専門スタッフに無料で相談できます。自動音声なしで直接担当者につながる電話窓口は、「困ったときにすぐ頼れる」と好評です。

理由5:家庭の負担を軽減する料金体系と制度

「天神」は月額制のサブスクではなく「買い切り型」。一度購入すれば、追加料金なしでアップデートも提供されます。さらに、ご兄弟・ご姉妹は何人でも無料で利用可能。成績データは個別に管理できるため、一人ひとりに最適な学習環境を、家計に優しく実現できます。また、不登校のお子様が出席扱い認定を受けるために必要な「学習報告書」もワンタッチで出力でき、学校への提出もスムーズです。

まずは無料体験から|「うちの子に合うか」を確かめる重要性

どんなに優れた教材でも、最終的にお子様に合うかどうかは、実際に使ってみなければ分かりません。特に、特性のあるお子さんの場合、操作性や画面のデザイン、音声など、細かな部分が「やる気」を大きく左右します。

だからこそ、「天神」はじっくり試せる無料体験をご用意しています。

- 全学年・全教科・全範囲を体験可能: お子様の苦手単元をピンポイントで試したり、得意な教科を先取りしたり、自由に全ての機能を使えます。

- 体験用PCの無料貸し出し: ご自宅にWindowsのパソコンがなくても大丈夫。体験専用のPCを無料でお貸し出しします(往復送料も不要)。

- しつこい営業は一切なし: 体験後のアンケートで「購入予定なし」と回答された方には、原則としてご連絡していません。安心して、純粋に教材の相性をお確かめいただけます。

まずは、お子様と一緒に「天神」に触れてみてください。そして、「これならできるかも」「楽しい!」というお子様のポジティブな反応を、ぜひその目で確かめてみてください。

▼▼ クレジットカード登録不要!まずはお気軽に無料体験をお試しください ▼▼

まとめ

学習障害は、決して治すべき「病気」ではなく、その子が生まれ持った「特性」です。周りからは見えにくい困難を抱えながら、子どもたちは日々一生懸命頑張っています。

大切なのは、その特性を正しく理解し、子どもに合った学習方法や環境を整えてあげることです。適切なサポートがあれば、子どもたちは本来持っている力を存分に発揮し、自信を持って成長していくことができます。

保護者の方が一人で全ての悩みを抱え込む必要はありません。学校や専門機関、そして「天神」のようなサポートツールを上手に活用しながら、お子様の可能性を信じて、その歩みを応援してあげてください。

「天神」は、単なる学習教材ではありません。お子様の「できた!」を育み、保護者の方の不安に寄り添い、ご家庭全体の学びを支えるパートナーとなることを目指しています。

▼▼ お子様の可能性を広げる第一歩。まずは無料体験から始めてみませんか? ▼▼